I Castelli di Napoli

Castel Sant'Elmo

L’importanza dei luoghi nell’interesse della difesa dura nel tempo a differenza delle strutture militari che, una volta giudicate obsolete, sono sostituite da altre più adeguate e spesso realizzate trasformando quelle esistenti delle quali rimangono rare tracce nella stratificazione; il dominio del colle di S. Martino sul territorio alle sue pendici porta in età angioina alla realizzazione del castellum Belforte, che, costruito anche in funzione di avvistamento per pericoli provenienti dal mare viene modificato in età aragonese. La costruzione del Belforte avvenne al tempo di Roberto d’Angiò, che nel 1338 incaricò della sua realizzazione gli architetti Francesco di Vico Equense e Tino da Camaino a cui successe nel 1339 il

maestro Attanasio Primario. In un disegno forse risalente all’ultimo ventennio del Trecento sulla cima collinare è rappresentata una cinta muraria di forma regolare con torri quadrate negli spigoli delle cortine aperta su un erto percorso diretto verso la città. Il circuito difensivo è dominato da una potente fabbrica centrale merlata e segnata da numerose aperture sulla cui sommità si erge un edificio, forse una torre di avvistamento.

con torri quadrate negli spigoli delle cortine aperta su un erto percorso diretto verso la città. Il circuito difensivo è dominato da una potente fabbrica centrale merlata e segnata da numerose aperture sulla cui sommità si erge un edificio, forse una torre di avvistamento.

con torri quadrate negli spigoli delle cortine aperta su un erto percorso diretto verso la città. Il circuito difensivo è dominato da una potente fabbrica centrale merlata e segnata da numerose aperture sulla cui sommità si erge un edificio, forse una torre di avvistamento.

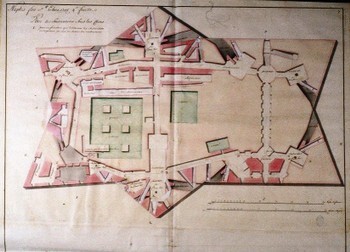

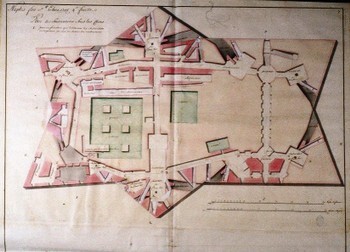

con torri quadrate negli spigoli delle cortine aperta su un erto percorso diretto verso la città. Il circuito difensivo è dominato da una potente fabbrica centrale merlata e segnata da numerose aperture sulla cui sommità si erge un edificio, forse una torre di avvistamento.Nella splendida tavola Strozzi, realizzata nella seconda metà del XV secolo, sul colle di S. Martino si erge un compatto edificio con una potente torre sulla quale si innalza la bandiera . L’imponente fabbrica é circondata da una cinta muraria che si adegua alle asperità del rilievo ricco di alberi sul lato verso il mare. Nel 1495, Alfonso II aveva deciso di intervenire per adeguarlo alle nuove esigenze su progetto di Francesco di Giorgio Martini. I progetti elaborati da Francesco di Giorgio non ebbero probabilmente attuazione e, quando gli spagnoli conquistarono Napoli, la città, che aveva sofferto per le guerre degli ultimi anni del Quattrocento, aveva, come sola difesa, sul suo lato orientale la murazione aragonese collegata alle antiche mura nella parte settentrionale e pochi tratti realizzati per un nuovo sistema difensivo che, percorrendo il vallone nel quale sarà definito il tracciato di via Toledo, avrebbe raggiunto il Castelnuovo chiudendo il circuito nell’incontro con le strutture di protezione lungo la linea di costa. Al viceré Colonna, preoccupato dello stato delle difese urbane succede Pedro de Toledo che rimarrà in carica oltre vent’anni (1532-1553) e, godendo della piena fiducia di Carlo V, trasformerà le strutture amministrative e le difese del regno. La rilevanza strategica di San Martino era emersa chiaramente nel  1528 nel corso della guerra con la Francia quando gli spagnoli, asserragliatisi in forze sull’altura, erano riusciti a tenere testa vittoriosamente al generale Lautrec. Una significativa intensificazione dei piani per la realizzazione del nuovo forte sarebbe scaturita dall’arrivo a Napoli nel novembre del 1535 dell’imperatore Carlo V che, di ritorno dalla vittoriosa conquista di Tunisi, si fermò nella capitale vicereale e, accompagnato dal viceré e dall’ufficiale spagnolo Escrivá, autore del forte dell’Aquila, effettuò un sopralluogo sulla collina che dominava la città. I lavori per la costruzione del forte, il progetto del nuovo forte, che avrebbe inglobato la vecchia fortificazione angioino- aragonese fu affidato proprio al valenciano Escrivá, e i lavori di costruzione iniziarono nel 1537 e procedettero con una tale velocità che l’anno successivo gran parte della fortezza risultava già realizzata. Il banco tufaceo venne aggredito dai mastri intagliatori guidati dal fiorentino Niccolò Bellevante e, dallo scavo del fossato ad est e a nord e delle gallerie difensive dei livelli inferiori del forte, furono ricavati i materiali per l’erezione della parte superiore, che ospitava gli alloggiamenti della guarnigione, la piazza d’armi e gli altri locali di servizio. Uno degli aspetti fondamentali nella costruzione della fortezza fu senza dubbio l’adattamento della sua configurazione planimetrica al sito di impianto e proprio a questa necessità si deve la forma atipica che ne scaturirà. Il colmo della collina di Sant’Elmo presentava infatti un andamento allungato con pareti scoscese che non permetteva la realizzazione di un forte classico a pianta quadrata come quello realizzato a L’Aquila. A Napoli Escrivá definirà la forma planimetrica del forte partendo inizialmente da un impianto quadrilatero dalla cui modificazione deriverà una figura costituita, sui lati brevi, da rientranze denominate forbici (fórfices) mentre sui lati lunghi, in posizione intermedia, verranno inseriti dei puntoni (testúdines). L’impianto definitivo, non è di tipo

1528 nel corso della guerra con la Francia quando gli spagnoli, asserragliatisi in forze sull’altura, erano riusciti a tenere testa vittoriosamente al generale Lautrec. Una significativa intensificazione dei piani per la realizzazione del nuovo forte sarebbe scaturita dall’arrivo a Napoli nel novembre del 1535 dell’imperatore Carlo V che, di ritorno dalla vittoriosa conquista di Tunisi, si fermò nella capitale vicereale e, accompagnato dal viceré e dall’ufficiale spagnolo Escrivá, autore del forte dell’Aquila, effettuò un sopralluogo sulla collina che dominava la città. I lavori per la costruzione del forte, il progetto del nuovo forte, che avrebbe inglobato la vecchia fortificazione angioino- aragonese fu affidato proprio al valenciano Escrivá, e i lavori di costruzione iniziarono nel 1537 e procedettero con una tale velocità che l’anno successivo gran parte della fortezza risultava già realizzata. Il banco tufaceo venne aggredito dai mastri intagliatori guidati dal fiorentino Niccolò Bellevante e, dallo scavo del fossato ad est e a nord e delle gallerie difensive dei livelli inferiori del forte, furono ricavati i materiali per l’erezione della parte superiore, che ospitava gli alloggiamenti della guarnigione, la piazza d’armi e gli altri locali di servizio. Uno degli aspetti fondamentali nella costruzione della fortezza fu senza dubbio l’adattamento della sua configurazione planimetrica al sito di impianto e proprio a questa necessità si deve la forma atipica che ne scaturirà. Il colmo della collina di Sant’Elmo presentava infatti un andamento allungato con pareti scoscese che non permetteva la realizzazione di un forte classico a pianta quadrata come quello realizzato a L’Aquila. A Napoli Escrivá definirà la forma planimetrica del forte partendo inizialmente da un impianto quadrilatero dalla cui modificazione deriverà una figura costituita, sui lati brevi, da rientranze denominate forbici (fórfices) mentre sui lati lunghi, in posizione intermedia, verranno inseriti dei puntoni (testúdines). L’impianto definitivo, non è di tipo stellare, come alcuni erroneamente lo hanno identificato, ma è in realtà di tipo sextangular (costituito da sei triangoli, come lo definirà Escrivá, ed è conseguenza, come accennato, della configurazione morfologica del monte di San Martino in quanto “el monte de Sanct Martin como vees está situado por luengo”. I vantaggi offerti da questa nuova, inconsueta forma, non sono indifferenti dal punto di vista dell’economicità di gestione in quanto essa presenta un ridotto numero di lati da difendere rispetto agli impianti tradizionali bastionati, caratteristica che si traduce in un sensibile risparmio in termini di uomini di guarnigione e di dotazione di artiglierie: “Es assimesmo buena por ser de pocas lineas contenda porque de pocas defensas tiene necesidad y poca gente la guarda, porque meno circuytu tiene y assi con poca fabbrica se haze y con poca costa y poca artilleria se defiende y sostiene”. La fortezza, con uno sviluppo planimetrico sui lati lunghi di 200 metri e e su quelli brevi di 100, presenta sette livelli diversi, da quello più in basso relativo alle gallerie di contromina ed altri locali sotterranei, fino al più alto costituito dalla piattaforma superiore (Caballeros, in quanto dominanti

stellare, come alcuni erroneamente lo hanno identificato, ma è in realtà di tipo sextangular (costituito da sei triangoli, come lo definirà Escrivá, ed è conseguenza, come accennato, della configurazione morfologica del monte di San Martino in quanto “el monte de Sanct Martin como vees está situado por luengo”. I vantaggi offerti da questa nuova, inconsueta forma, non sono indifferenti dal punto di vista dell’economicità di gestione in quanto essa presenta un ridotto numero di lati da difendere rispetto agli impianti tradizionali bastionati, caratteristica che si traduce in un sensibile risparmio in termini di uomini di guarnigione e di dotazione di artiglierie: “Es assimesmo buena por ser de pocas lineas contenda porque de pocas defensas tiene necesidad y poca gente la guarda, porque meno circuytu tiene y assi con poca fabbrica se haze y con poca costa y poca artilleria se defiende y sostiene”. La fortezza, con uno sviluppo planimetrico sui lati lunghi di 200 metri e e su quelli brevi di 100, presenta sette livelli diversi, da quello più in basso relativo alle gallerie di contromina ed altri locali sotterranei, fino al più alto costituito dalla piattaforma superiore (Caballeros, in quanto dominanti

stellare, come alcuni erroneamente lo hanno identificato, ma è in realtà di tipo sextangular (costituito da sei triangoli, come lo definirà Escrivá, ed è conseguenza, come accennato, della configurazione morfologica del monte di San Martino in quanto “el monte de Sanct Martin como vees está situado por luengo”. I vantaggi offerti da questa nuova, inconsueta forma, non sono indifferenti dal punto di vista dell’economicità di gestione in quanto essa presenta un ridotto numero di lati da difendere rispetto agli impianti tradizionali bastionati, caratteristica che si traduce in un sensibile risparmio in termini di uomini di guarnigione e di dotazione di artiglierie: “Es assimesmo buena por ser de pocas lineas contenda porque de pocas defensas tiene necesidad y poca gente la guarda, porque meno circuytu tiene y assi con poca fabbrica se haze y con poca costa y poca artilleria se defiende y sostiene”. La fortezza, con uno sviluppo planimetrico sui lati lunghi di 200 metri e e su quelli brevi di 100, presenta sette livelli diversi, da quello più in basso relativo alle gallerie di contromina ed altri locali sotterranei, fino al più alto costituito dalla piattaforma superiore (Caballeros, in quanto dominanti

stellare, come alcuni erroneamente lo hanno identificato, ma è in realtà di tipo sextangular (costituito da sei triangoli, come lo definirà Escrivá, ed è conseguenza, come accennato, della configurazione morfologica del monte di San Martino in quanto “el monte de Sanct Martin como vees está situado por luengo”. I vantaggi offerti da questa nuova, inconsueta forma, non sono indifferenti dal punto di vista dell’economicità di gestione in quanto essa presenta un ridotto numero di lati da difendere rispetto agli impianti tradizionali bastionati, caratteristica che si traduce in un sensibile risparmio in termini di uomini di guarnigione e di dotazione di artiglierie: “Es assimesmo buena por ser de pocas lineas contenda porque de pocas defensas tiene necesidad y poca gente la guarda, porque meno circuytu tiene y assi con poca fabbrica se haze y con poca costa y poca artilleria se defiende y sostiene”. La fortezza, con uno sviluppo planimetrico sui lati lunghi di 200 metri e e su quelli brevi di 100, presenta sette livelli diversi, da quello più in basso relativo alle gallerie di contromina ed altri locali sotterranei, fino al più alto costituito dalla piattaforma superiore (Caballeros, in quanto dominanti Raggiunto e varcato l’ingresso monumentale (preceduto da ponte levatoio, situato ad un altezza di 20 metri rispetto al fossato), si accede all’atrio del forte (su un lato del quale si sviluppa la rampa coperta che immette sulla piazza d’armi, mentre dalla parte opposta si apre il varco che conduce al livello principale casamattato, che serve le postazioni difensive). L’atrio è difeso da una serie di feritoie per grossi archibugi da posta, fortemente inclinate verso il basso e dotate di accentuata strombatura alla bocca. La rampa interna che porta alla piazza d’armi era di dimensioni tali da consentire il passaggio di quadrupedi con relativi carriaggi, comprese le artiglierie su affusto ruotato.

Naturalmente il forte era del tutto autonomo da un punto di vista alimentare, con forno per il pane, mulino, macelleria e spaccio per il vino. Il comandante aveva giurisdizione sia sui militari che sui civili presenti all’interno della fortificazione. Le capacità offensive erano tutte concentrate sulla piattaforma costituita dalla copertura degli alloggi della guarnigione che si sviluppava lungo tutto il perimetro della piazza d’armi. Da questo livello era possibile aprire il fuoco sulla città sottostante, in direzione del porto, ma anche verso l’entroterra. Le artiglierie utilizzate erano generalmente cannoni, colubrine e sagri. Il parapetto era protetto da merloni la cui particolare, originale, bellissima configurazione, è riportata in tutti i suoi dettagli in uno dei disegni di Francisco del Hollanda (1540).

livello era possibile aprire il fuoco sulla città sottostante, in direzione del porto, ma anche verso l’entroterra. Le artiglierie utilizzate erano generalmente cannoni, colubrine e sagri. Il parapetto era protetto da merloni la cui particolare, originale, bellissima configurazione, è riportata in tutti i suoi dettagli in uno dei disegni di Francisco del Hollanda (1540).

Particolare importanza, per la sopravvivenza in caso di assedio, rivestivano le due grandi cisterne entrambe localizzate nel livello sottostante la piazza d’armi; una di esse, di dimensioni davvero straordinarie (30 x 40 m) è tuttora esistente mentre la più piccola, danneggiata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, fu utilizzata durante i lavori di restauro per ricavare la grande sala multifunzionale. I lavori alla fortezza saranno completati da Gian Giacomo dell’Acaya che succederà ad Escrivá nella prima metà del 1542.

Già nel 1554 in una relazione del marchese di Trevico, vengono mosse critiche al forte, non tanto sulla sua configurazione ma piuttosto sulla sua posizione emarginata e distante rispetto al porto che ne rende difficile il soccorso in caso di attacco. Critiche al forte castello, seppur non adeguatamente specificate da un punto di vista tecnico, vengono mosse anche dal viceré Juan de conte di Miranda in una relazione del 1590 inviata all’Imperatore . Di notevole interesse sono poi gli avvisi che nel 1639 il viceré duca di Medina de Las Torres trasmette all’imperatore Filippo IV, per informarlo delle minacce francesi su Sant’Elmo, evidenziando le imperfezioni riscontrate nel castello in relazione soprattutto all’incapacità di dominio della città sottostante a causa della copertura dei settori di tiro determinata dalla presenza della certosa di San Martino . L’interesse di queste lettere è accresciuto dal fatto che ad esse sono collegati alcuni disegni riferiti ad un progetto di potenziamento del forte redatto dall’ingegnere Francesco della Ratti che prevedeva l’inglobamento del complesso monastico in un perimetro bastionato costituito da tre baluardi direttamente unito al perimetro del castello, e nella parte nord-occidentale un’opera a corno con anteposto rivellino. Il progetto non ebbe seguito sia per i costi elevati da sostenere che per le reazioni negative che avrebbe suscitato nella popolazione.

Le lunghe e appassionate discussioni che si sviluppano nel corso dei secoli successivi sulla difesa della capitale vicereale hanno sempre al centro l’infelice posizione della città con l’errata ubicazione dei castelli esistenti e la solitudine di Sant’Elmo del quale si criticano anche le scelte architettoniche operate dal progettista Escrivá . Il luogo, la collina che aveva ospitato il castello angioino e la fabbrica aragonese, non risponde che in minima parte ai criteri delle fortificazioni alla moderna. Troppo lontano dalle altre strutture difensive per consentire una agevole formazione  del “sistema” perseguito nelle teorie del secondo Cinquecento, l’edificio isolato è un punto debole; la forma planimetrica è del tutto estranea ai più accreditati criteri per la realizzazione di fortilizi e suscita fortissime critiche che spingono il progettista a difendersi in un lungo saggio, l’Apología, nel quale illustra le sue ragioni e controbatte quelle dei suoi detrattori. Nello scritto redatto a difesa delle sue scelte vengono subito evidenziati i compiti della fortezza che deve dominare la cima del colle, difendersi da assalti portati dal fianco di ponente, quasi pianeggiante, tenere sotto tiro le falde di S. Martino e la città alle pendici della collina e prestare aiuto ai castelli sulla riva del mare. Le difficoltà derivate dalla qualità del sito sono state dall’esperto militare sfruttate a vantaggio della fortificazione poiché la fabbrica è collocata in modo da ottenere un edificio di dimensioni tali da non aver bisogno di troppi difensori e da poter utilizzare le strutture esistenti anziché demolirle. Sulla piazza d’armi erano state costruite una chiesa e alcune abitazioni degli ufficiali, ma un fulmine nel 1587 colpì il deposito delle polveri il cui scoppio distrusse l’edificio sacro e altre fabbriche provocando molte vittime. Una nuova chiesa sarà realizzata agli inizi del Seicento su progetto di Domenico Fontana così come la piazza d’armi subirà un riassetto proprio in conseguenza dell’esplosione.

del “sistema” perseguito nelle teorie del secondo Cinquecento, l’edificio isolato è un punto debole; la forma planimetrica è del tutto estranea ai più accreditati criteri per la realizzazione di fortilizi e suscita fortissime critiche che spingono il progettista a difendersi in un lungo saggio, l’Apología, nel quale illustra le sue ragioni e controbatte quelle dei suoi detrattori. Nello scritto redatto a difesa delle sue scelte vengono subito evidenziati i compiti della fortezza che deve dominare la cima del colle, difendersi da assalti portati dal fianco di ponente, quasi pianeggiante, tenere sotto tiro le falde di S. Martino e la città alle pendici della collina e prestare aiuto ai castelli sulla riva del mare. Le difficoltà derivate dalla qualità del sito sono state dall’esperto militare sfruttate a vantaggio della fortificazione poiché la fabbrica è collocata in modo da ottenere un edificio di dimensioni tali da non aver bisogno di troppi difensori e da poter utilizzare le strutture esistenti anziché demolirle. Sulla piazza d’armi erano state costruite una chiesa e alcune abitazioni degli ufficiali, ma un fulmine nel 1587 colpì il deposito delle polveri il cui scoppio distrusse l’edificio sacro e altre fabbriche provocando molte vittime. Una nuova chiesa sarà realizzata agli inizi del Seicento su progetto di Domenico Fontana così come la piazza d’armi subirà un riassetto proprio in conseguenza dell’esplosione.

Quantunque criticata sempre per il luogo in cui sorge, per la scomoda contiguità con la certosa di S. Martino e per le scelte operate da Escrivá presto superate da nuovi modelli teorici, la fortezza rimane un riferimento che non può essere ignorato quando si penserà alla eventuale costruzione di una cittadella che obbedisca alle nuove regole studiate nel secondo Cinquecento relativamente alle difese urbane. Costruito essenzialmente in funzione antisommossa Sant’Elmo domina Napoli che, con l’opera del viceré Toledo, conosce un notevole incremento di superficie poiché l’espansione ha interessato le aree libere a occidente della città.

Testi a cura di Luigi Maglio e Maria Raffaela Pessolano