I Castelli di Napoli

Castello del Carmine

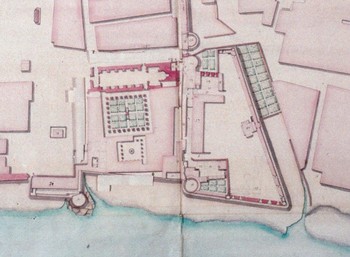

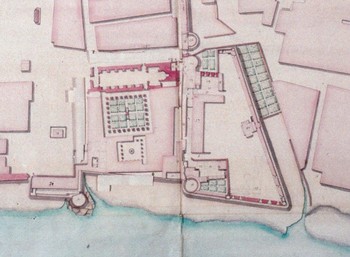

All’estremità orientale di Napoli, in un’area che solo dalla metà del XIV secolo era entrata a far parte del perimetro fortificato della città, nel 1382 Carlo III di Durazzo fece costruire un castello, che per la sua forma fu denominato lo Sperone. L’edificio sorgeva in posizione adiacente al convento del Carmine Maggiore, costruito insieme alla chiesa a partire dal 1283, in seguito alla donazione di un appezzamento di terra da parte di  Carlo I d’Angiò ai frati carmelitani, devoti al culto della Madonna bruna. Molto scarse risultano a tutt’oggi le informazioni circa questo primo baluardo difensivo per la distruzione di gran parte dei documenti d’archivio di epoca medievale durante l’ultima guerra. Dalle trascrizioni ottocentesche, come ad esempio le Cedole della Tesoreria aragonese pubblicate da Nicola Barone , si apprende che nel 1439 – durante l’assedio di Alfonso d’Aragona alla città di Napoli, che era nelle mani di Renato d’Angiò – l’edificio era munito di bombarde e presidiato da una guarnigione di Genovesi, accorsi in quell’occasione per prestare aiuto al re francese. In realtà, durante il periodo aragonese, più che un vero e proprio edificio, all’estremità sud-orientale della città venne edificata una torre, denominata Spinella dal nome del suo costruttore (Francesco Spinello, sovrintendente alle nuove mura).L’importanza strategica attribuita alla torre Spinella nell’ambito del sistema difensivo della città aragonese è testimoniata dalle sue dimensioni decisamente maggiori rispetto alle altre torri della cortina meridionale, nonostante quello che oggi appare per la mancanza degli

Carlo I d’Angiò ai frati carmelitani, devoti al culto della Madonna bruna. Molto scarse risultano a tutt’oggi le informazioni circa questo primo baluardo difensivo per la distruzione di gran parte dei documenti d’archivio di epoca medievale durante l’ultima guerra. Dalle trascrizioni ottocentesche, come ad esempio le Cedole della Tesoreria aragonese pubblicate da Nicola Barone , si apprende che nel 1439 – durante l’assedio di Alfonso d’Aragona alla città di Napoli, che era nelle mani di Renato d’Angiò – l’edificio era munito di bombarde e presidiato da una guarnigione di Genovesi, accorsi in quell’occasione per prestare aiuto al re francese. In realtà, durante il periodo aragonese, più che un vero e proprio edificio, all’estremità sud-orientale della città venne edificata una torre, denominata Spinella dal nome del suo costruttore (Francesco Spinello, sovrintendente alle nuove mura).L’importanza strategica attribuita alla torre Spinella nell’ambito del sistema difensivo della città aragonese è testimoniata dalle sue dimensioni decisamente maggiori rispetto alle altre torri della cortina meridionale, nonostante quello che oggi appare per la mancanza degli  elementi di coronamento: archetti, beccatelli e merloni. Essa infatti presenta un diametro di circa 15 metri ed era l’unica a mostrare un doppio ordine di fuochi, con troniere sia al di sopra della parte scarpata dal lato verso il mare, sia sulla terrazza di copertura. Nel 1511 l’equipaggiamento militare del torrione venne ancora notevolmente ampliato e modernizzato per volere del viceré Don Raimondo de Cardona conte di Albenga, convinto assertore della sostanziale importanza di una valida difesa costiera, al fine della salvaguardia dell’intera città contro gli sbarchi nemici. Malgrado ciò però, ai tempi di Pedro di Toledo, il “castello” del Carmine rappresentava sempre un punto di debolezza all’interno del sistema delle fortificazioni urbane, sebbene unanimemente ritenuto ancora strategicamente importante per la difesa. Proprio per questo motivo, pochi anni più tardi – subito dopo la morte del viceré – si fece strada la proposta sostenuta da Ferrante Loffredo, marchese di Trevico, di costruire una nuova fortezza ispirata alle più innovative forme dell’architettura militare, nei pressi dell’antico castello. Nel 1566 il Torrione venne quasi completamente distrutto da un’alluvione e pertanto, negli anni immediatamente successivi, l’edificio fu ricostruito e incluso in una struttura quadrangolare più ampia, per volere del viceré don Parafan de Rivera duca di Alcalà. Questi però respinse l’idea – caldeggiata dal marchese di Trevico – di realizzare una vera e propria

elementi di coronamento: archetti, beccatelli e merloni. Essa infatti presenta un diametro di circa 15 metri ed era l’unica a mostrare un doppio ordine di fuochi, con troniere sia al di sopra della parte scarpata dal lato verso il mare, sia sulla terrazza di copertura. Nel 1511 l’equipaggiamento militare del torrione venne ancora notevolmente ampliato e modernizzato per volere del viceré Don Raimondo de Cardona conte di Albenga, convinto assertore della sostanziale importanza di una valida difesa costiera, al fine della salvaguardia dell’intera città contro gli sbarchi nemici. Malgrado ciò però, ai tempi di Pedro di Toledo, il “castello” del Carmine rappresentava sempre un punto di debolezza all’interno del sistema delle fortificazioni urbane, sebbene unanimemente ritenuto ancora strategicamente importante per la difesa. Proprio per questo motivo, pochi anni più tardi – subito dopo la morte del viceré – si fece strada la proposta sostenuta da Ferrante Loffredo, marchese di Trevico, di costruire una nuova fortezza ispirata alle più innovative forme dell’architettura militare, nei pressi dell’antico castello. Nel 1566 il Torrione venne quasi completamente distrutto da un’alluvione e pertanto, negli anni immediatamente successivi, l’edificio fu ricostruito e incluso in una struttura quadrangolare più ampia, per volere del viceré don Parafan de Rivera duca di Alcalà. Questi però respinse l’idea – caldeggiata dal marchese di Trevico – di realizzare una vera e propria

cittadella bastionata fuori la porta del Mercato. La proposta fu scartata, ufficialmente per carenza di risorse finanziarie, ma probabilmente anche per la posizione del baluardo difensivo, che si trovava troppo distante dalla cosiddetta “città degli Spagnoli” , verso la quale maggiormente si concentravano gli interventi del Viceré. Il progressivo disinteresse dei governanti nei confronti del Castello del Carmine, durante i primi anni del Seicento, sembra essere confermato anche dalle concessioni fatte dal Tribunale delle Fortificazioni in favore dell’adiacente convento, concessioni che inevitabilmente minavano l’efficacia difensiva dell’edificio. Tra il 1607 e il 1611 i frati ottenevano infatti l’autorizzazione a occupare parte delle mura della città e il piano terra del torrione, il che portò ad una sorta di continuità spaziale tra le due strutture – quella religiosa e quella militare – che ovviamente comprometteva la sicurezza difensiva di quest’ultima. Solo in seguito alla rivolta di Masaniello (1647-48) – durante la quale venne dimostrata l’enorme importanza strategica del bastione

probabilmente anche per la posizione del baluardo difensivo, che si trovava troppo distante dalla cosiddetta “città degli Spagnoli” , verso la quale maggiormente si concentravano gli interventi del Viceré. Il progressivo disinteresse dei governanti nei confronti del Castello del Carmine, durante i primi anni del Seicento, sembra essere confermato anche dalle concessioni fatte dal Tribunale delle Fortificazioni in favore dell’adiacente convento, concessioni che inevitabilmente minavano l’efficacia difensiva dell’edificio. Tra il 1607 e il 1611 i frati ottenevano infatti l’autorizzazione a occupare parte delle mura della città e il piano terra del torrione, il che portò ad una sorta di continuità spaziale tra le due strutture – quella religiosa e quella militare – che ovviamente comprometteva la sicurezza difensiva di quest’ultima. Solo in seguito alla rivolta di Masaniello (1647-48) – durante la quale venne dimostrata l’enorme importanza strategica del bastione

probabilmente anche per la posizione del baluardo difensivo, che si trovava troppo distante dalla cosiddetta “città degli Spagnoli” , verso la quale maggiormente si concentravano gli interventi del Viceré. Il progressivo disinteresse dei governanti nei confronti del Castello del Carmine, durante i primi anni del Seicento, sembra essere confermato anche dalle concessioni fatte dal Tribunale delle Fortificazioni in favore dell’adiacente convento, concessioni che inevitabilmente minavano l’efficacia difensiva dell’edificio. Tra il 1607 e il 1611 i frati ottenevano infatti l’autorizzazione a occupare parte delle mura della città e il piano terra del torrione, il che portò ad una sorta di continuità spaziale tra le due strutture – quella religiosa e quella militare – che ovviamente comprometteva la sicurezza difensiva di quest’ultima. Solo in seguito alla rivolta di Masaniello (1647-48) – durante la quale venne dimostrata l’enorme importanza strategica del bastione

probabilmente anche per la posizione del baluardo difensivo, che si trovava troppo distante dalla cosiddetta “città degli Spagnoli” , verso la quale maggiormente si concentravano gli interventi del Viceré. Il progressivo disinteresse dei governanti nei confronti del Castello del Carmine, durante i primi anni del Seicento, sembra essere confermato anche dalle concessioni fatte dal Tribunale delle Fortificazioni in favore dell’adiacente convento, concessioni che inevitabilmente minavano l’efficacia difensiva dell’edificio. Tra il 1607 e il 1611 i frati ottenevano infatti l’autorizzazione a occupare parte delle mura della città e il piano terra del torrione, il che portò ad una sorta di continuità spaziale tra le due strutture – quella religiosa e quella militare – che ovviamente comprometteva la sicurezza difensiva di quest’ultima. Solo in seguito alla rivolta di Masaniello (1647-48) – durante la quale venne dimostrata l’enorme importanza strategica del bastione  dal forte del Carmine fino a via Foria. La sede stradale – almeno per alcuni tratti – avrebbe occupato lo spazio ricavato dal riempimento dell’antico fossato e per questo la nuova arteria venne chiamata “via dei Fossi”. Il progetto della nuova strada fu affidato a Luigi Giura e venne approvato nel settembre 1840. L’intero tracciato stradale – da via Foria fino al mare – venne completato e aperto solo nel 1860, allorché la nuova arteria prese il nome di “Corso Garibaldi” . Intanto i lavori relativi al “taglio” del bastione del Carmine procedevano molto lentamente, soprattutto a causa dei problemi legati al passaggio di proprietà del forte dal Ramo di Guerra al Municipio. Ancora però nel 1877 nessun accordo era stato trovato per la cessione dell’edificio al Comune e anzi in una lettera all’allora Sindaco della città, Duca di Sandonato, il Ministro dell’Interno sottolineava l’impossibilità in quel momento di «cedere al Municipio di Napoli tutto ed anche soltanto parte del forte del Carmine, essendo assolutamente indispensabile, giacché nel semestre corrente i carcerati sono aumentati di 313». Fin dai primi anni dell’Ottocento infatti era stata adibita a prigione una parte dell’edificio e in particolare la cortina che prospettava sul porto e che «dunque confina da mezzogiorno con la via Marina, da ponente con la porta della città, da settentrione con la piazza che prende nome dalla adiacente chiesa storica del Carmine, e finalmente da levante confina con altre località del castello e con la prima torre» . Solo il primo agosto del 1903 aveva luogo effettivamente la tanto attesa cessione del «Padiglione Carmine» al Comune, mentre il bastione veniva “finalmente” tagliato solo nel 1906. Quindi, «per ragioni di rettifilo» veniva demolita gran parte dell’antico castello e si concludeva così la storia di uno degli edifici più caratteristici della storia urbanistica di Napoli, uno dei luoghi preferiti dai vedutisti del XVIII e del XIX secolo, che da qui riuscivano a inquadrare l’intera città, adagiata tra la collina di San Martino e il mare.

dal forte del Carmine fino a via Foria. La sede stradale – almeno per alcuni tratti – avrebbe occupato lo spazio ricavato dal riempimento dell’antico fossato e per questo la nuova arteria venne chiamata “via dei Fossi”. Il progetto della nuova strada fu affidato a Luigi Giura e venne approvato nel settembre 1840. L’intero tracciato stradale – da via Foria fino al mare – venne completato e aperto solo nel 1860, allorché la nuova arteria prese il nome di “Corso Garibaldi” . Intanto i lavori relativi al “taglio” del bastione del Carmine procedevano molto lentamente, soprattutto a causa dei problemi legati al passaggio di proprietà del forte dal Ramo di Guerra al Municipio. Ancora però nel 1877 nessun accordo era stato trovato per la cessione dell’edificio al Comune e anzi in una lettera all’allora Sindaco della città, Duca di Sandonato, il Ministro dell’Interno sottolineava l’impossibilità in quel momento di «cedere al Municipio di Napoli tutto ed anche soltanto parte del forte del Carmine, essendo assolutamente indispensabile, giacché nel semestre corrente i carcerati sono aumentati di 313». Fin dai primi anni dell’Ottocento infatti era stata adibita a prigione una parte dell’edificio e in particolare la cortina che prospettava sul porto e che «dunque confina da mezzogiorno con la via Marina, da ponente con la porta della città, da settentrione con la piazza che prende nome dalla adiacente chiesa storica del Carmine, e finalmente da levante confina con altre località del castello e con la prima torre» . Solo il primo agosto del 1903 aveva luogo effettivamente la tanto attesa cessione del «Padiglione Carmine» al Comune, mentre il bastione veniva “finalmente” tagliato solo nel 1906. Quindi, «per ragioni di rettifilo» veniva demolita gran parte dell’antico castello e si concludeva così la storia di uno degli edifici più caratteristici della storia urbanistica di Napoli, uno dei luoghi preferiti dai vedutisti del XVIII e del XIX secolo, che da qui riuscivano a inquadrare l’intera città, adagiata tra la collina di San Martino e il mare.Testi a cura di Claudia Rusciano